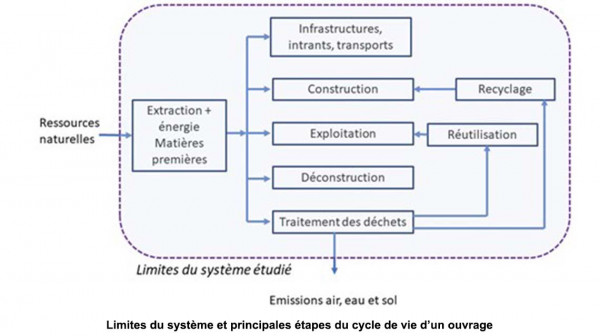

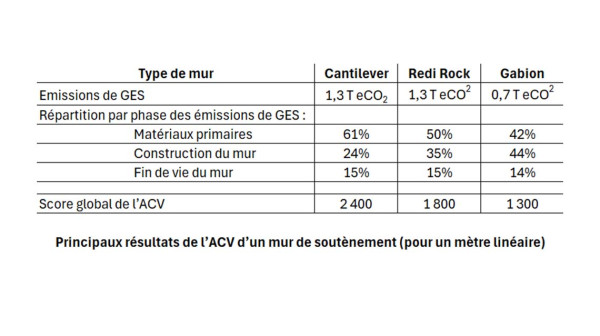

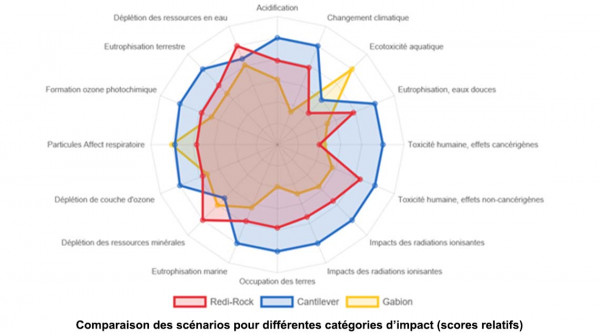

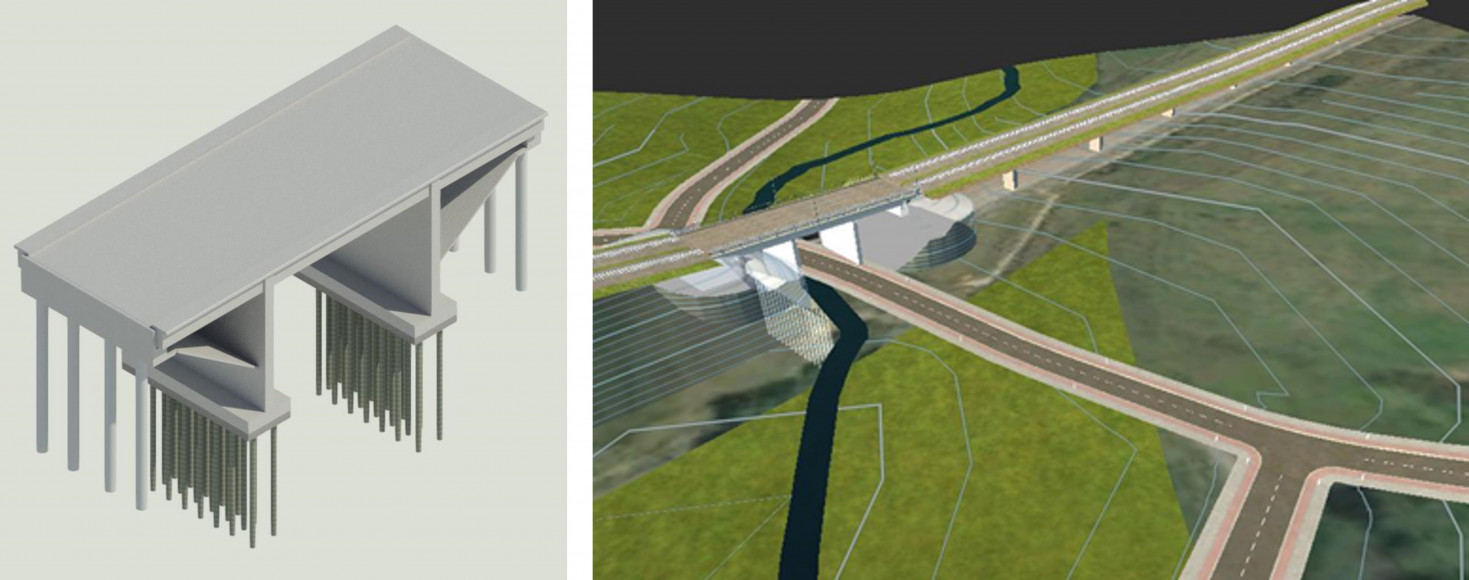

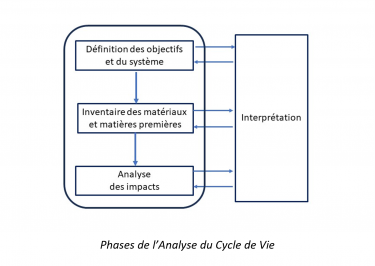

L’Analyse du Cycle de Vie est une méthode d’évaluation de l’ensemble des impacts environnementaux d’un projet. Sa mise en œuvre appliquée à un ouvrage géotechnique repose sur la comparaison de différentes solutions techniques afin d’améliorer son éco-conception. Cette méthode considère l’ensemble de la durée de vie de l’ouvrage, depuis sa construction, sa maintenance et son exploitation jusqu’à sa déconstruction.

L’article présente une synthèse des travaux menés par les équipes de l’Ecole nationale des ponts et chaussées (ENCP) et d’Antea Group sur l’ACV appliquée à un ouvrage géotechnique, dans le cadre des projets scientifiques PEO-GEO, ASIRI+ et MINERVE, et présentés aux Journées Nationales de Géotechnique et de Géologie de l’Ingénieur - Poitiers 2024.